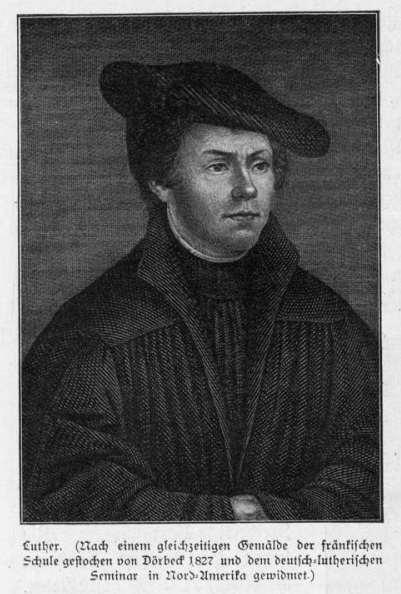

Martin Luther

Martin Luther geboren den 10. Nov. 1483 zu Eisleben, von Eltern, die geringern Standes, aber rechtschaffen und fromm waren. Sein Name bedeutsam: Martin an seinem Tauftag den 11. Nov. vom Bischof Martin benannt, bezeichnete ihn im voraus als einen Kriegsmann,… WeiterlesenMartin Luther