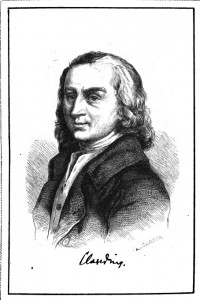

Matthias Claudius

Ein Stillleben in der Tat. Schlicht und einfach wie der Mann ist auch sein Lebensgang. Hoch im deutschen Norden in dem holsteinischen Dorf Reinfeld ist er geboren den 15. August 1740 als der zweite Sohn des dortigen Pastors Matthias Claudius,… WeiterlesenMatthias Claudius